Chaque lecteur, chaque lectrice de Sanantonio porte en elle, en lui, le secret de sa rencontre avec le commissaire, et de son évolution. Vous commencez à lire une enquête, et puis ça ne s’arrête plus. En Italie, on dirait « c’est comme les cerises, l’une attire l’autre ! »…

Je me souviens du premier que j’ai lu, Rue des Macchabées, grâce à un épisode qui m’avait marqué : un individu assassiné par un courant « trop faible pour électrocuter un homme normal », mais néanmoins suffisant « pour flanquer un méchante secousse à un cardiaque » !

C’était au début des années 70, j’avais 13 ou 14 ans. J’en ai 64, cela fait donc un demi-siècle que Sanantonio ne m’a jamais fait faux bond, qu’il m’accompagne et m’a surtout fait beaucoup, beaucoup rire. Je me rappelle avec plaisir d’énormes crises de fou rire en lisant l’Histoire de France…

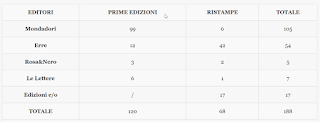

Or en 1970 paraît aussi la première traduction du Sanantonio italien, La Gioconda in blu (Passez-moi la Joconde), qui sera suivie par 121 autres titres en première édition (dont 2 BD) et 68 réimpressions, pour un total de 190 ouvrages parus en l’espace de 45 ans (de 1970 à 2015, à l’initiative de 5 maisons d’édition, avec plusieurs interruptions temporelles), dont les 90 premières éditions originales parurent en 90 mois chez Mondadori, soit une par mois pendant sept ans et demi, de juillet 1970 à fin 1977.

Car hors la France, l’Italie est le premier pays - aussi bien en termes quantitatif que qualitatif - à avoir traduit/adapté les enquêtes du commissaire2.

J’ai déjà raconté dans ma contribution au volume San-Antonio International, - Circulation et imaginaire d’une série policière française, sous la direction de Loïc Artiaga et Dominique Jeannerod, Presses universitaires de Limoges (2020), intitulée « San-Antonio en italien : les stratégies d’adaptation et le lexique de Bruno Just Lazzari », comment j’ai découvert, il y a une vingtaine d’années, mon premier Sanantonio italien sur une étagère de la bibliothèque du salon de mes beaux-parents, souvenir de lecture de ma belle-sœur dans sa jeunesse !

La révélation de ce Sanantonio italien fut pour moi une immense surprise ! J’avais toujours été intimement convaincu que la verve de Frédéric Dard était intraduisible, et j’avais entre les mains la preuve du contraire. Que dire lorsque j’ai réalisé ensuite qu’il y en avait autant de traduits !?

Et de bien traduits… Donc, à partir de là, j’ai commencé à m’intéresser aux dix traducteurs/traductrices de Sanantonio, et notamment à celui qui en a traduit le plus, Bruno Just Lazzari !

Pendant des mois et des mois j’ai tenté d’en savoir davantage sur lui, sans le moindre succès. Toutes les portes semblaient fermées, dès que je me lançais sur une piste ça finissait en cul-de-sac, je pensais « cinquante ans après, il est tombé définitivement dans l’oubli », et trouvais cela particulièrement injuste.

Puis en m’intéressant à un mini-corpus bilingue sur une douzaine de titres (840K mots, soit 450K FR + 390K IT, traduits par Bruno Just Lazzari), j’ai élaboré une théorie : Du distributionnalisme en traduction (pour traduire San-Antonio…), à l’origine de ma contribution.

Enfin, après avoir renoncé à mon impossible recherche sur Lazzari, je me suis attaqué au deuxième nom de la liste des traducteurs ou, pour mieux dire, à celui que je pensais être le deuxième traducteur par ordre d’importance (je n’étais pas au bout de mes surprises…) : Gianni Rizzoni.

En mai 1986, lors de la tentative de relance des aventures de Sanantonio par Edizioni Rosa & Nero (deuxième maison d’édition créée par Gianni Rizzoni pour essayer à lui seul de redorer le blason de Sanantonio en Italie), Alfredo Barberis publie le mercredi 28 la critique suivante dans l’un des plus importants quotidiens nationaux d’Italie, Il Corriere della Sera :

La publication de Champagne per tutti (…) célèbre le retour de Frédéric Dard, Sanantonio sous son nom de plume, l’écrivain de romans policiers le plus phénoménal de ces dernières années. Dans une langue totalement inventée - un mélange de Rabelais, Céline et Merlin le cuisinier3 -, que son traducteur-tuteur italien, Gianni Rizzoni, rend particulièrement drôle grâce à ses recherches glottologiques divertissantes, il raconte une aventure romaine de Béru & Co. aux prises avec un cocktail aussi improbable qu’irrésistible de scientifiques, de filles légères et de mafieux. Juste un détail : pour la première fois l’auteur adresse également ses digressions bien connues (qui ne sont pas vraiment dans le style de Montaigne ou d’Allain) à une hypothétique lectrice. Le pouvoir du féminisme.

1. Alfredo Barberis n’est pas n’importe qui : grand journaliste italien (mémorables interviews de Pier Paolo Pasolini pour le quotidien Il Giorno ou de Primo Levi pour Il Corriere della Sera, entre autres), directeur de plusieurs journaux (de 1975 à 1977 il a dirigé le « Corriere dei Piccoli » et le « Corriere dei Ragazzi ») et, surtout, du plus prestigieux magazine littéraire et de lecture publié pendant 7 ans chez Giorgio Mondadori, Millelibri (arrêté en 1993, à l’époque un équivalent italien de « Lire », pour le situer), il est également spécialiste du polar alors même que ce genre était considéré comme une production bas de gamme.

2. L’appariement traducteur-tuteur n’est pas banal, très exactement à l’opposé du binôme habituel traducteur-traître (traduttore = traditore), l’expression m’interroge sur le choix du terme « tuteur » associé à « traducteur » ? Alfredo Barberis est un homme de lettres, un homme de mots, pour qui décider d’employer un mot plutôt qu’un autre est toujours une option délibérée et motivée, jamais un hasard ! Tuteur = guide, protecteur, appui… En tout cas, pour le qualifier ainsi de traducteur-tuteur d’un auteur comme Frédéric Dard, fallait-il que Barberis tienne en très haute considération Gianni Rizzoni !

Gianni Rizzoni4 est ni plus ni moins le principal artisan de la réussite de Sanantonio en Italie : dans son pays, on dirait Galeotto fu Rizzoni (‘l libro e chi lo scrisse)5 entre le commissaire et son vaste lectorat, l’intermédiaire sans qui rien ne serait arrivé et qui a le plus investi dans cette aventure au fil des ans, mais aussi et surtout, contrairement aux idées reçues jusqu’à présent, le « père » de la langue sanantonienne à la sauce ritale, et la véritable « mémoire » du Sanantonio italien !

Dans les trois premiers livres de la série, parus de juillet à septembre 1970, à savoir La Gioconda in blu (Passez-moi la Joconde), La quarta zucca è bianca (Ne mangez pas la consigne) et Sanà fra i duri (Messieurs les hommes), dont la traduction/adaptation (Traduzione e adattamento dal francese) porte la signature de Jean Barbet et Giuseppina Pisani Futacchi, un professeur de français d’un certain âge à l’époque et une jeune enseignante italienne, le nom de Gianni Rizzoni n’y figure pas, quand bien même il est déjà bien présent et œuvre dans l’ombre…

À l’Université de Milan, Faculté de lettres et de philosophie, cursus en langues et littératures étrangères modernes, année académique 1989-1990, une étudiante, Luciana Cisbani, consacre sa thèse au cas de notre héros (Il caso San-Antonio), en se basant sur une longue interview à Gianni Rizzoni.

Où l’on apprend ceci, entre autres :

À l’occasion de l’achat par Mondadori de toute la série des San-Antonio, Alberto Tedeschi, directeur de la collection des polars chez la maison d’édition, soumit ces premières tentatives de traduction à Gianni Rizzoni, qui dut entièrement les réécrire :Il avait en effet déjà traduit Rififi sulla Senna (Du rififi à Paname), Il Clan dei siciliani (Le Clan des Siciliens) et Brigata antigang (Brigades anti-gangs), ce qui lui avait permis de mettre au point un premier glossaire italien-français basé sur l’argot de Le Breton (au côté de qui on le voit sur la photo ci-dessous).

« ... ils s’étaient donnés bien du mal à traduire littéralement, à rechercher des solutions littéraires pour chaque phrase, mais le résultat était d’une grande lourdeur. (...) J’ai donc réécrit toute la traduction et ancré l’usage de certains termes argotiques. Notamment parce que ni Pisani Futacchi ni Barbet n’avaient la moindre idée de ce qu’était l’argot italien, or j’avais acquis une certaine terminologie en la matière, provenant de mon expérience de traducteur d’Auguste Le Breton. »

Avec le numéro 4, « Siamo logici perdiana » (Faut être logique), apparaît celui qui deviendra le meilleur traducteur italien de Sanantonio, le grand Bruno Just Lazzari.Et le plus prolifique, ajouterais-je : 87 ouvrages traduits (les 2 BD incluses) durant près de 10 ans !

Le nom de Gianni Rizzoni comme traducteur attitré de Sanantonio n’apparaîtra pour la première fois qu’en janvier 1971, sur le numéro 7, « Il filo per tagliare il burro » (Le fil à couper le beurre).

Lorsque je suis entré en contact avec Gianni Rizzoni, j’avais surtout dans l’idée de lui poser des questions sur Bruno Just Lazzari, aussi lui ai-je indiqué mon billet de blog, en lui demandant si mon intuition de comprendre les stratégies de traduction / d’adaptation mises en place par le traducteur pour défier la verve de Frédéric Dard était fondée.

Sa réponse, surprenante au plus haut point, résonne encore en moi avec force :

Devo dirle che - come vedrà dalla documentazione - da curatore prima e direttore poi della collana io ho utilizzato moltissimo le traduzioni dell’amico Lazzari che avevano una dote straordinaria, la scorrevolezza da narratore, ma in realtà lui con la “strategia della traduzione” ha avuto ben poco, anzi nulla a che a vedere. Mi spiego meglio: l’esperto, diciamo così, della cultura francese ero io; contemporaneamente mi interessavo dell’argot francese (che Lazzari non conosceva) e del gergo italiano. Avevo già tradotto i romanzi di Le Breton [e l]a costruzione del linguaggio italiano di Sanantonio, la creazione di neologismi e costruzioni bislacche era mia. Bruno traduceva i romanzi a razzo , in pochi giorni - era una delle principali caratteristiche che ce lo facevano particolarmente apprezzare - poi io intervenivo in revisione inserendo o accentuando il linguaggio e gli stilemi sanantoniani. Ho sempre scritto in stile “Sanantonio” i pezzulli di copertina…Traduction (c’est moi qui souligne en caractères gras) :

« Je dois vous avouer que - comme l’indique la documentation - d’abord en tant que responsable éditorial, puis comme directeur de collection, j’ai beaucoup utilisé les traductions de mon ami Lazzari qui avait un don extraordinaire, la fluidité du narrateur, mais qui n’eut en réalité que très peu à voir - rien du tout en fait - avec une quelconque « stratégie de traduction ». Laissez-moi vous expliquer : disons que j’étais l’expert de la culture française ; en parallèle, je m’intéressais autant à l’argot français (que Lazzari ignorait) qu’italien. J’avais déjà traduit les romans de Le Breton, [et l]a construction de la langue italienne de Sanantonio, la création de néologismes et les constructions bizarres étaient de mon cru. Bruno traduisait les romans à toute vitesse, juste quelques jours - c’était l’une des principales caractéristiques faisant que nous l’appréciions particulièrement -, puis j’intervenais dans la révision en insérant ou en accentuant la langue et les traits stylistiques sanantoniens. J’ai toujours écrit les quatrièmes de couverture dans un style Sanantonio… »Les deux piliers sur lesquels reposaient mes intuitions de départ s’écroulaient d’un coup, infirmés par les mots précis de Gianni Rizzoni !

Bruno Just Lazzari n’était pas le père de la langue sanantonienne italienne, et n’avait mis en place aucune stratégie de traduction pour relever le défi de cette langue ! Cet « ex-officier de cavalerie triestin » (L. Cisbani) n’en demeure pas moins un traducteur hors pair, car traduire vite et bien n’est vraiment pas à la portée de tout le monde.

Pour autant, un grand flou demeure sur l’ensemble des traducteurs/traductrices de Sanantonio : qui étaient-ils (elles), comment avaient-ils (elles) été choisi(e)s, du « magnifique traducteur que fut Bruno Just Lazzari » au professeur Jean Barbet, décédé pas très longtemps après Lazzari, de Giuseppina Pisani Futacchi à Ersilia Borri, de Guy Kaufmann à Gigi Rosa et Salvatore Di Rosa, les derniers traducteurs de l’époque Mondadori ?

Toujours dans la thèse susmentionnée, Gianni Rizzoni complète son discours :

«... à une ou deux exceptions près, j’ai toujours révisé toutes les traductions italiennes de Sanantonio. (...) Lorsque le traducteur ou la traductrice traduisait d’une autre manière une phrase type de Bérurier ou l’un des nombreux noms d’oiseau de Pinaud, j’essayais d’homologuer le terme ou la phrase sur la forme traditionnellement utilisée. Notamment parce que la logique de ce genre de romans répétitifs consiste à toujours fournir au lecteur de nouveaux éléments tout en conservant une série de gags et de termes récurrents, qui créent une atmosphère de familiarité coutumière. »Entre les lignes, Rizzoni introduit ici un concept clé dans l’œuvre de Sanantonio : la continuité à travers la langue utilisée. Bâtir un vocabulaire de base, capable de traverser l’ensemble de la série, et faire en sorte que le lectorat s’y reconnaisse. Donc c’est bien une stratégie de long terme, et je ne me suis trompé que sur le nom : ce n’est pas Bruno Just Lazzari (ce qui n’enlève rien à sa bravoure en tant que traducteur) qui est le créateur de la langue italienne de Sanantonio, mais bien Gianni Rizzoni !

À partir de 1978, la publication ininterrompue d’une traduction/adaptation originale par mois pendant 90 mois commence à battre de l’aile :

- 1978 : 7 numéros dont 1 H.-S. (Le vacanze di Berù / Les vacances de Bérurier)

- 1979 : 7 numéros dont 2 H.-S. (Berù I° il leone d’Africa + Sessualità / Béru-Béru + La sexualité)

- 1980 : 2 numéros dont 1 H.-S. (Il galateo secondo Berù / Le standinge selon Bérurier)

- 1981 : 4 numéros dont 1 H.-S. (La saga dei Cojon / Les Con)

- 1982 : 1 numéro

- 1986 : 3 numéros

- 2001 – 2004 : 6 numéros en 4 ans

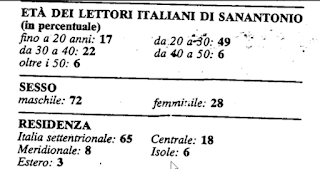

Un sondage réalisé pour fêter les 10 premières années de publication (1970-1980), auquel ont répondu 98 lecteurs, et dont Rizzoni extrapole différentes statistiques :

D’autres informations encore sur l’extraction sociale et l’éducation des lecteurs, ou sur leur taux de fidélité aux aventures du commissaire : 95 % !!!

Rizzoni décortique le sondage sur 12 pages, notamment sur la partie langage, mais ce qui me frappe davantage est qu’il sorte justement au moment où Mondadori a décidé d’abandonner la série.

Je lui ai posé la question du pourquoi de cette décision, et sa réponse est multifacette.

Tout d’abord il y eut une sorte de goulet d’étranglement, puisqu’en publiant pratiquement un livre par mois pendant plusieurs années contre 3/4 par an pour le San-Antonio français, la production française fut rejointe, voire dépassée, par la production italienne, avec un « épuisement » de nouvelles enquêtes à traduire !

D’où la nécessité de partir avec les réimpressions italiennes des premiers volumes, pour suivre autant que possible le rythme des publications mensuelles. Au début cela a marché, puis les ventes des réimpressions ont commencé à diminuer, passant de tirages mensuels autour de 30 000 exemplaires à l’apogée de la série, à 8 ou 10 000 (chiffre honorable bien qu’insuffisant).

À ce moment-là, le principal problème pour Editoriale ERRE fut la gestion des stocks, environ 150 000 volumes (vu que la vente des romans dans les kiosques à journaux exigeait un gros inventaire), autrement dit des coûts de gestion importants.

Donc face à la baisse des ventes, les comptes financiers de la collection commencèrent à tomber dans le rouge. Toute maison d’édition doit répercuter sur chaque produit une part de frais généraux mais, surtout, elle ne peut pas se permettre de gaspiller son temps et ses ressources sur un produit difficile à relancer, sauf à investir massivement dans la promotion (soit un coût de relance estimé à environ 3-400 millions de lires pour l’époque, plus ou moins 150-210 000 euros aujourd’hui). La seule alternative étant le pilon !

C’est là où Gianni Rizzoni décide de mettre tout son cœur dans la bataille :

- Lorsque la direction générale de Mondadori décida d’arrêter la publication, il parvint difficilement à convaincre la société de l’autoriser (en tant que journaliste d’un magazine Mondadori, les pratiques de l’entreprise excluant qu’un « produit maison » pût être repris par des tiers, et encore moins par un salarié) - avec l’accord du grand chef, Leonardo Mondadori, qui se prit au jeu, curieux de voir comment aurait évolué l’expérience -, à créer la maison d’édition Editoriale ERRE dont le seul but était d’assurer la survie de Sanantonio. Il y recouvre alors le rôle de directeur de collection.

- Si l’impression des volumes, l’entreposage et la distribution restaient chez Mondadori (qui pouvait ainsi mieux maîtriser les flux et en tirer encore un certain profit), Rizzoni assumait la totalité du risque entrepreneurial.

- Il quitta ensuite Mondadori pour passer chez Fabbri, tout en étant autorisé à conserver son autonomie éditoriale et en se chargeant de gérer les contrats de droits de traductions (principalement confiées à Lazzari), la relecture, l’impression, l’entreposage, la distribution, la promotion, etc. En gros, l’homme à tout faire au service de Sanantonio !

- Le tout en parallèle à sa carrière de journaliste, de traducteur d’autres auteurs, d’écrivain et d’éditeur ! Un bourreau de travail…

- À l’époque, l’un de ses amis, un dirigeant de l’éditeur Rizzoli, lecteur passionné de Sanantonio, trouva intéressante la proposition de Rizzoni de coupler les invendus aux promotions estivales des magazines Rizzoli, en particulier « L’Europeo » et « Play Boy ».

Il Mondo, dans son édition du 5 septembre 1983, publie un article intitulé « Sanantonio est KO », où l’on découvre un autre aspect qui aurait pu tout changer : les derniers mois, la série avait été maintenue sous perfusion dans l’espoir que la RAI (la radio-télévision italienne publique) diffuse un feuilleton télé et radiophonique sur Sanantonio (pour lesquels des contrats avaient déjà été signés), dans le cadre d’une production internationale qui aurait probablement permis de relancer la série. Cela n’aboutit jamais.

Le tout accompagné d’une tentative de relance publicitaire avec des campagnes d’envergure et des annonces dans les principaux journaux de l’époque :

Dard-Sanantonio est loin d’être aussi « naïf » qu’il veut bien nous le faire croire : c’est un écrivain cultivé, qui puise ses racines dans la docte tradition des bouffons de la littérature française et européenne.Donc il est clair que Gianni Rizzoni n’a pas lésiné sur les moyens, en s’impliquant directement non seulement en termes de travail éditorial, intellectuel, de traduction et d’invention du langage, mais également au plan financier, en investissant beaucoup de ses ressources personnelles et de temps dans l’édition des romans de Sanantonio.

Une initiative dont il avouera pourtant qu’elle s’est éteinte d’elle-même après un départ relativement bon…

Dans l’une de ses premières réponses à mes questions, Gianni Rizzoni prononce ces mots :

J’avoue que ce malentendu [sur le fait que la paternité du langage italien de Sanantonio ne lui ait jamais été créditée] est probablement - certainement – dû à ce qu’en poursuivant ma carrière (directeur éditorial chez Fabbri, directeur général des éditions du Sole 24 Ore, directeur éditorial chez Giorgio Mondadori) et en m’occupant de mes agendas culturels et d’autres publications, j’ai fini par me désintéresser complètement de Sanantonio (tout en restant ami avec la famille élargie de Dard). Et je ne suis jamais intervenu lorsque des articles et informations déformés sont sortis sur Sanantonio, probablement aussi par flemme intellectuelle.Ce à quoi je répliquais ce qui suit (je me traduis approximativement, mais le sens y est) :

Je suis frappé par votre phrase (j’ai fini par me désintéresser complètement de Sanantonio), que je ne sais pas trop comment interpréter.Réponse de Gianni Rizzoni, et mot de la fin (pour l’instant) :

J’ai pourtant le sentiment que ces mots dissimulent beaucoup de désillusion, voire un peu de colère. Peut-être qu’avec le temps, les sentiments perdent de leur vigueur, mais je suis convaincu que quelqu’un comme vous qui a investi autant de sa vie et de son énergie dans quelque chose pour arriver à prononcer ces mots ne peut le faire à la légère, comme on parle de la pluie ou du beau temps.

Certes, il y a eu un peu de déception de ma part, mais davantage sur les aspects éditoriaux que sur l’intérêt « culturel ». Une sorte d’épuisement après tant d’efforts et de fatigue...En tout cas, merci à vous, Monsieur Rizzoni, d’avoir fait connaître Sanantonio et sa verve en Italie, une incroyable réussite que jamais personne ne pourra vous enlever et dont la famille Dard vous aura très certainement été reconnaissante.

Notes

1 San-Antonio en français, Sanantonio en italien, même prononciation, mais c’est cette dernière orthographe que je choisis pour écrire ce papier.2 Concernant le détail des parutions de Sanantonio en Italie, il faut considérer trois périodes :

- de juillet 1970 (La Gioconda in blu) à 1986, c’est la grande époque, celle de Mondadori et Gianni Rizzoni, qui reprendra les rênes de la publication après l’abandon de Mondadori, avec deux maisons d’édition : Editoriale ERRE et Edizioni Rosa & Nero ; dans l’ensemble, huit traducteurs/traductrices se partageront la tâche : Jean Barbet, Giuseppina Pisani Futacchi, Ersilia Borri, Guy Kaufmann, Gigi Rosa et Salvatore Di Rosa, la part du lion revenant à Bruno Just Lazzari et Gianni Rizzoni ;

- de 2000 à 2004, l’heureuse parenthèse de la « Casa Editrice Le Lettere », qui publiera 6 traductions originales (réalisées à quatre mains par le couple Domitilla Marchi et Enzo Fileno Carabba) et une réimpression (traduction de Lazzari) ;

- entre 2013 et 2015, Edizioni E/O publiera 17 réimpressions d’autant de précédentes traductions de Bruno Just Lazzari, ce qui portera à 190 le total des Sanantonio parus en Italie : 120 éditions originales, 68 réimpressions et 2 BD, publiées par Mondadori respectivement en 1973 (Olé! Sanantonio) et en 1974 (Sanantonio in Scozia), toutes deux traduites par Bruno Just Lazzari. Sur son site, l’ami Marco Gorini en a tenu le décompte précis :